Дадаизм начала XX века был явлением с ярко выраженной политической окраской. Противостояние зарождающемуся нацизму, последствия Первой мировой войны — всё это становилось формой протеста против устоявшихся систем. Практики дадаизма продолжают звучать и во втором-третьем десятилетии XXI века, что вполне может быть оправдано сложившимся мировым геополитическим кризисом.

Изначально дадаизм был групповым явлением. Если же говорить о современном казахстанском искусстве, то ничего подобного мы не наблюдаем. Практики дадаизма встречаются у конкретных художников, зачастую фрагментарно и как часть личных художественных поисков.

Многие молодые художники громко говорят об использовании идей дадаизма. Но нужно ещё разобраться, дадаизм ли это? Неслышный (кем?) протест замечаем то на одной выставке, то на другой. Первые дадаисты ломали системы, выходили за рамки давно устоявшихся канонов. Современным дадаистам глобально ломать нечего. Но им есть что сказать. Думаю, главный парадокс современной художественной деятельности в том, что авторы пытаются порвать с прошлым — при помощи его же инструментов. Мы с вами являемся свидетелями интересного исторического процесса преобразования и формирования новых форм искусства, как в своё время люди были свидетелями первых полотен кубизма или «Чёрного квадрата».

На подобные и другие размышления наталкивает выставка F.P.V.21 Barry Kudaiberdy, прошедшая в m___________gallery на прошлой неделе. Нетривиальное пространство, ставшее выставочной площадкой для многочисленных идей одного художника, запечатлело личные встречи зрителя с автором. По концепции куратора Максима Суботы, которая неоднократно подтверждается в процессе просмотра, художник погружается сам, затягивая зрителя вслед за собой, во внеинституциональное пространство.

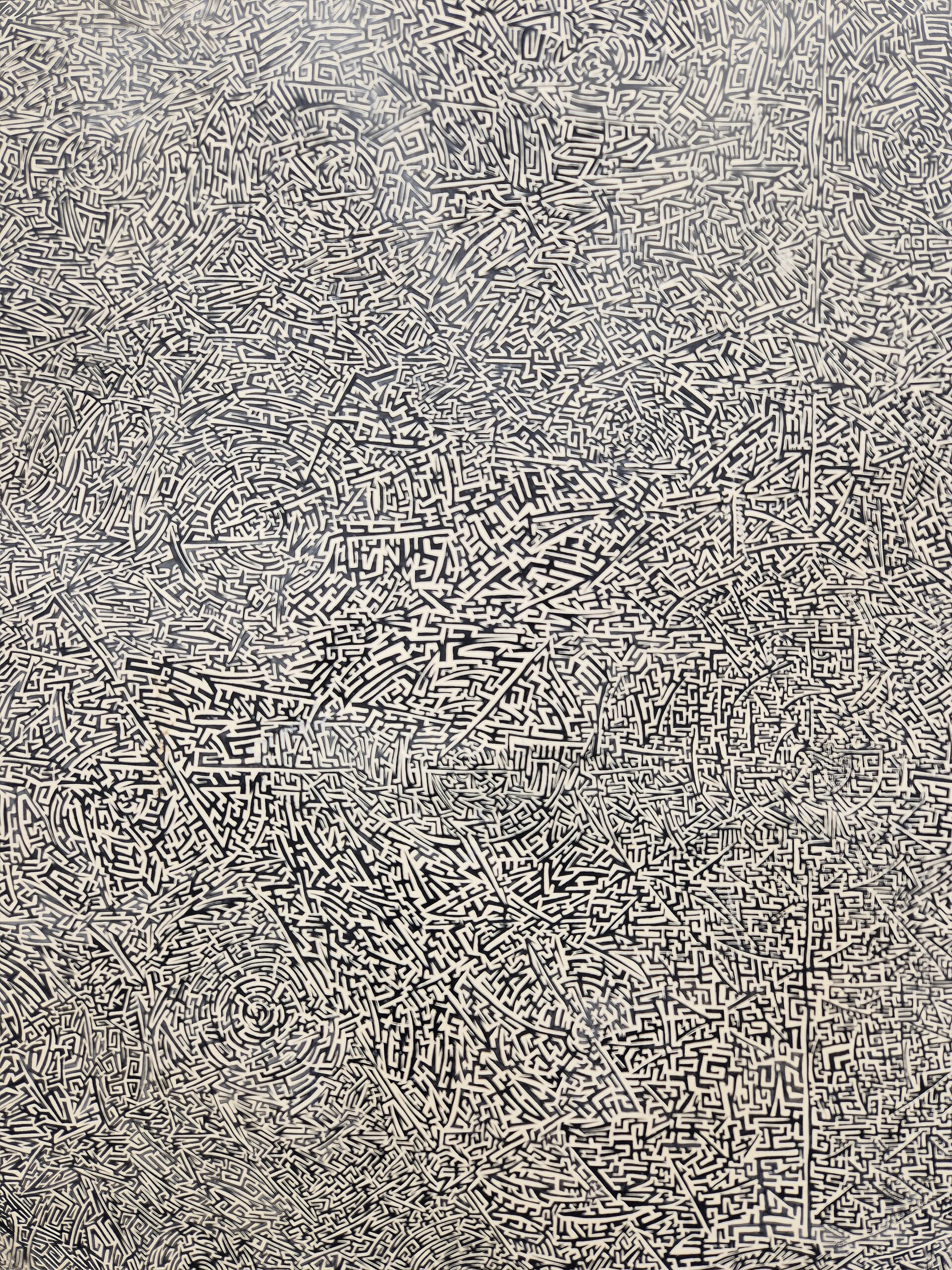

Центральной работой обозначено графическое полотно, но траектория лабиринта характерна для восприятия всей выставки. Вполне хаотичное расположение предметов — реди-мейдов, часть из которых относятся к личной коллекции художника, создаёт извилистый путь движения зрачка смотрящего. Barry Kudaiberdy наделяет смыслами само выставочное пространство: его стены, пол и потолок, вплетая их в собственный ассоциативный нарратив.

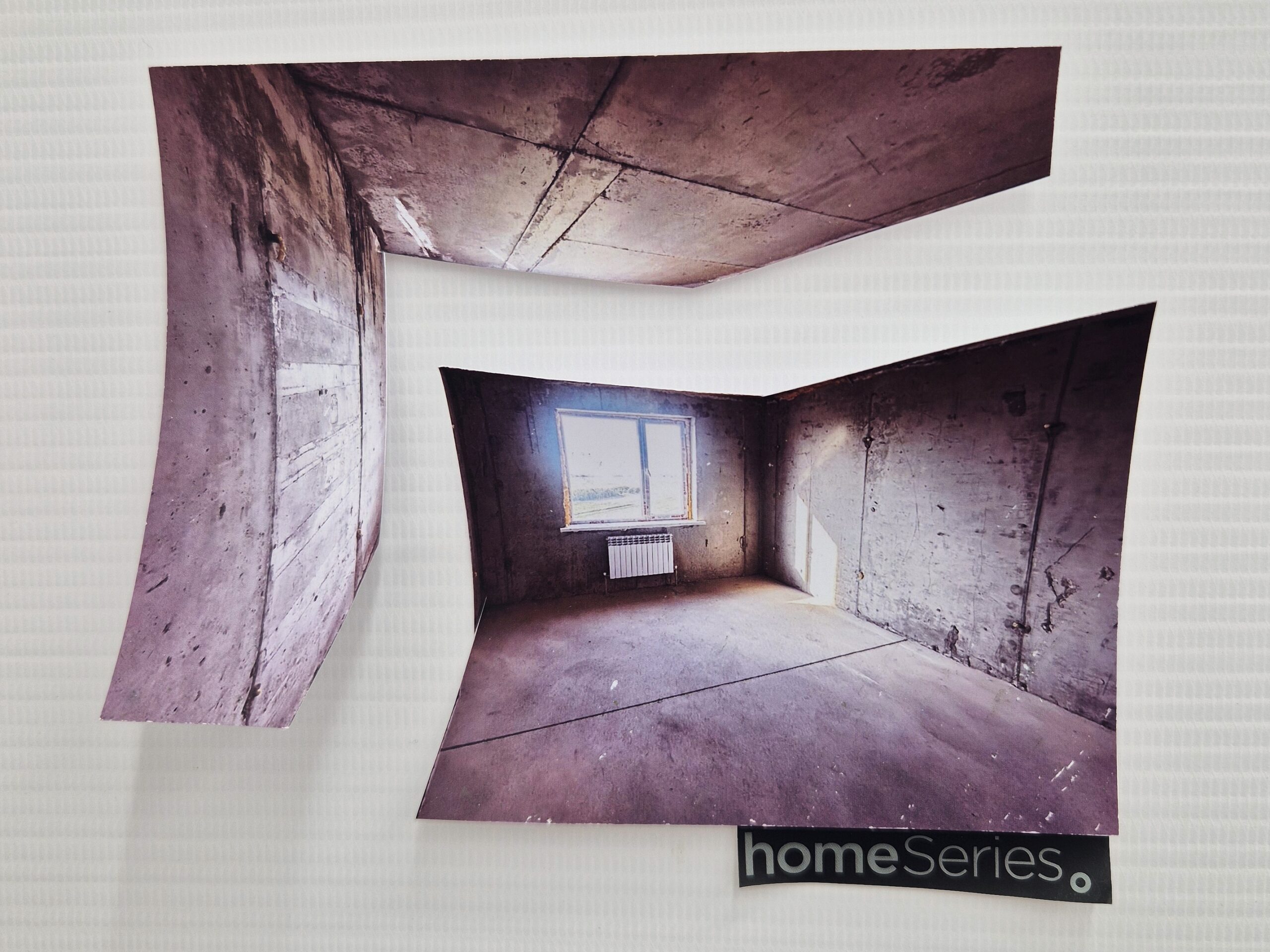

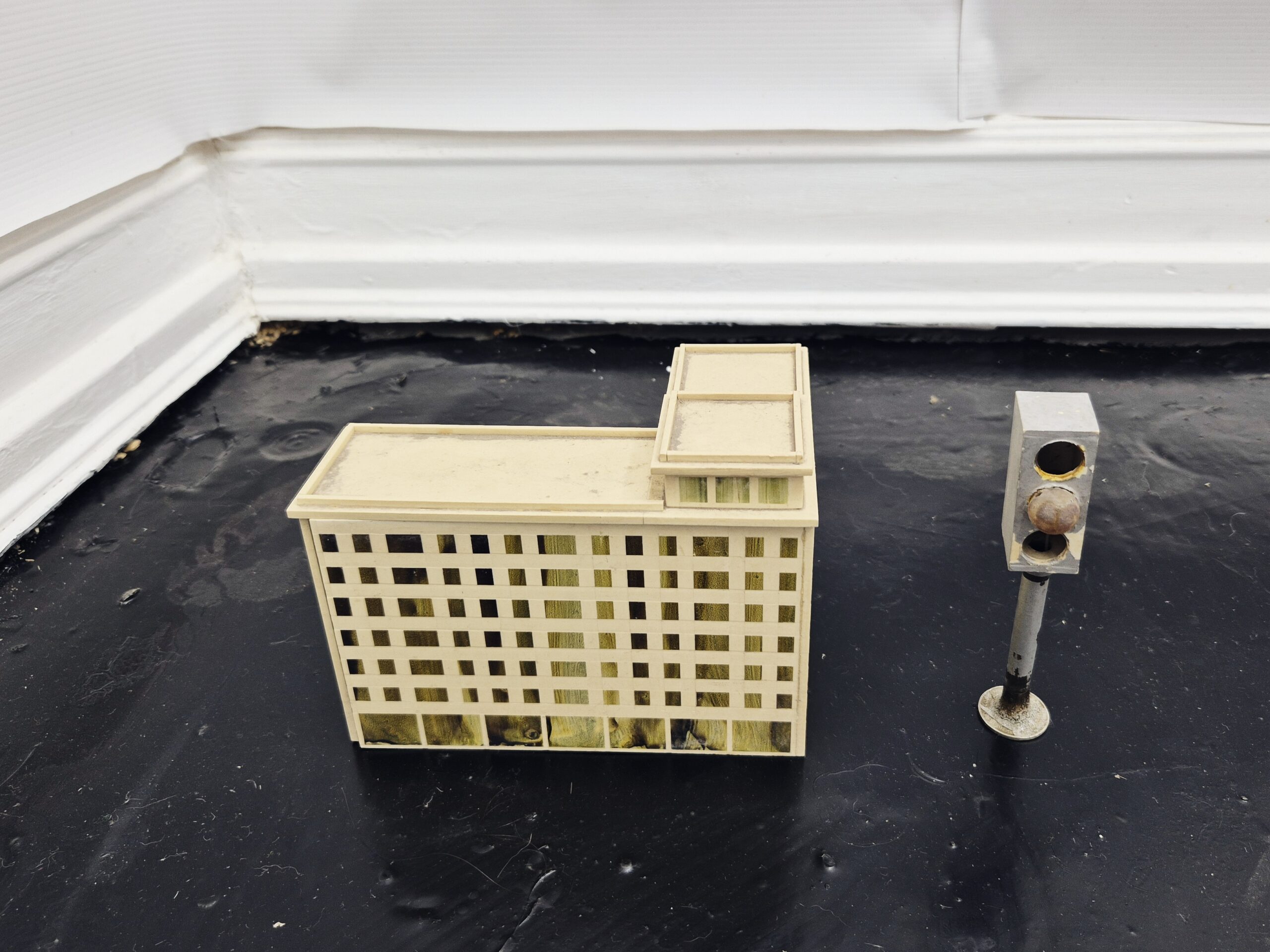

В этом контексте выставка может восприниматься как единая тотальная инсталляция, где стены, покрытые баннером, становятся знакомой городской средой. Barry Kudaiberdy не скрывает глубокие отношения с архитектурным пространством как в эстетическом смысле, так и как с местом коллективной памяти. Отсюда — намеренно сильно уменьшенные макеты зданий, словно утопающие в чёрной глади пола, которая, по словам художника, символизирует нефть.

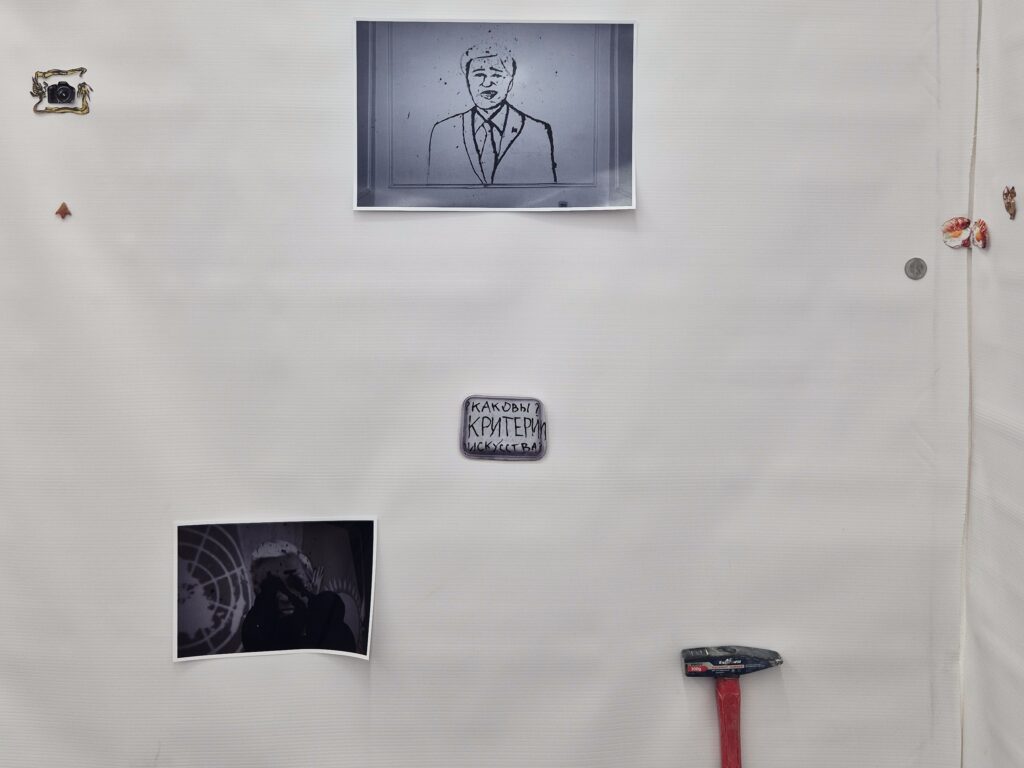

Наполненное смыслами, историями, подтекстами, отсылками широкого диапазона тем: от личных до социально-политических и философских, пространство галереи теряет темпоральность. Художник стирает временные границы за счёт расположения предметов, насыщенности дискурсов, словно помещая зрителя в собственное сознание, где память о Қаңтар одновременна с воспоминаниями о старинной монетке или размышлениями о выступлении Kanye West в Казахстане.

Как бы Barry Kudaiberdy не стремился порвать с экспозиционными шаблонами, пространство галереи, несмотря на вышесказанное, осталось пространством белого куба, вполне конкретным, но не до конца осязаемым. Баннерные стены в контексте коллективной памяти воспринимаются как нечто неустойчивое и временное. С другой стороны, нет ничего более постоянного, чем временное. И всё же баннеры в большей степени делают работу Barry Kudaiberdy сайт-специфичной. Они словно декорации, которые оперативно разберут, когда придёт время, и зритель окажется посреди мастерской… частного дома… недалеко от Парка Первого Президента.

Выставка F.P.V.21 оказалась на стыке нескольких форм собственного существования. С одной стороны, она политизирована и ярко отражает актуальность размышлений художника об институциональной критике. С другой — художник несколько неуверенно обращается к методам начала XX столетия, наполняя пространство избыточной рефлексией. Временные, но устойчивые материалы символизируют непостоянство сайт-специфичной инсталляции, где Barry Kudaiberdy совершает попытку вызова, изначально задаваясь вопросом: «Каковы критерии искусства?»