Краткий экскурс в историю

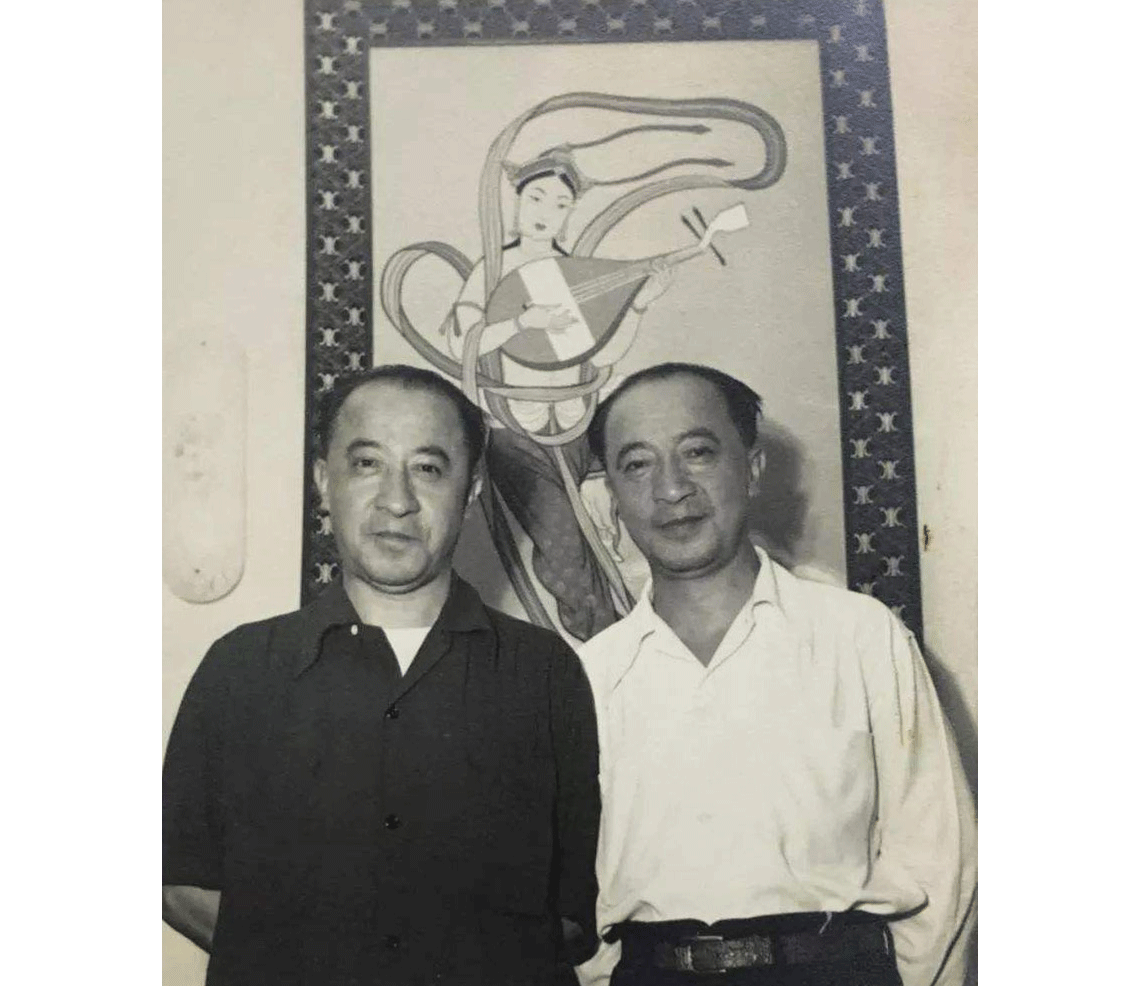

Китайская анимация появилась ещё в 1922 году, когда Вань Лаймин снял первую мультипликационную рекламу. Он и его братья — Вань Гучань, Вань Чаочэнь и Вань Дихуань — считаются «отцами китайской анимации», так как именно они привезли американские технологии и знания в Поднебесную. Хотя братья вдохновлялись мультфильмами студий Disney и Fleischer, они верили, что локальная анимация должна исследовать только местную культуру и быть поучительной. Такой подход объясняет, почему в 1940 году при съёмках первого полнометражного мультфильма — «Принцессы Железный Веер» — их выбор пал на отрывок классического китайского произведения «Путешествие на Запад».

Во время японской оккупации и подъёма коммунистического движения, вся анимация работала на патриотическую коммунистическую пропаганду. Приход к власти Мао Цзэдуна поначалу даже способствовал её техническому прогрессу: были созданы первая в Китае анимационная студия в 1946 году, первый в стране цветной полнометражный мультфильм в 1956 году и первая в мире чернильная анимация в 1960 году. Бенефисом золотого века китайской анимации стал «Переполох в небесном царстве» — очередная экранизация «Путешествия на Запад». Именно через мультфильмы главный герой романа — царь обезьян Сунь Укун — стал главным героем китайского кинематографа. Несмотря на его плутовской характер и репутацию вора и разбойника, коммунисты видели в нём символ революции против буржуазии и аристократии, которую в произведении отыгрывали божества.

Но в 1966 году произошла Культурная революция, печально известная уничтожением культурного наследия: были убиты сотни тысяч культурных деятелей, уничтожены тонны книг и плёнок, разрушены целые здания. В такой ситуации многие аниматоры либо были погребены, либо попали в тюрьму, либо начали заниматься пропагандой. Оживать китайская анимация начала лишь в 80-е годы, когда к власти пришёл Дэн Сяопин, чьи экономические реформы помогли анимации вновь встать на ноги. Шанхайская анимационная студия за одно десятилетие сняла 219 мультфильмов — почти 22 картины в год. Самыми успешными картинами того периода стали фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» 1979 года, ознаменовавший возрождение китайской анимации, и сериал «Детектив Чёрный Кот» 1982 года — первый китайский мультсериал.

Источники вдохновения

Из-за Культурной революции китайская анимация проиграла конкуренцию японским и американским тайтлам: телевизоры и кинотеатры были полны дораэмонами, покемонами и диснеевскими принцессами. Они казались интереснее и привлекательнее, чем отечественная низкобюджетная пропаганда. Чтобы вернуть доверие и интерес зрителей, главная анимационная студия — «Шанхайская» — обратилась к традиционным сюжетам из китайского фольклора и сделала ставку на аниме-стилистику. Однако недостаток качественных кадров и творческая беспомощность не давали местным произведениям выиграть конкуренцию у импортной продукции.

Ставка на местную мифологию была необходима по двум причинам: с ними была знакома большая часть населения; их разнообразие помогало нивелировать частые самоповторы; они поощрялись государством, так как экспортировали культуру страны за рубеж и развивали интерес у местных; через них можно было безопасно высказываться об актуальных проблемах, не беспокоясь о цензуре со стороны властей. Большинство известных произведений исследуют именно китайскую мифологию: «Боевой континент», «Нэ Чжа», «Благословение небожителей» и «Магистр дьявольского культа».

Многие дунхуа основаны на китайских новеллах. А у нас как раз есть крутой путеводитель по ним.

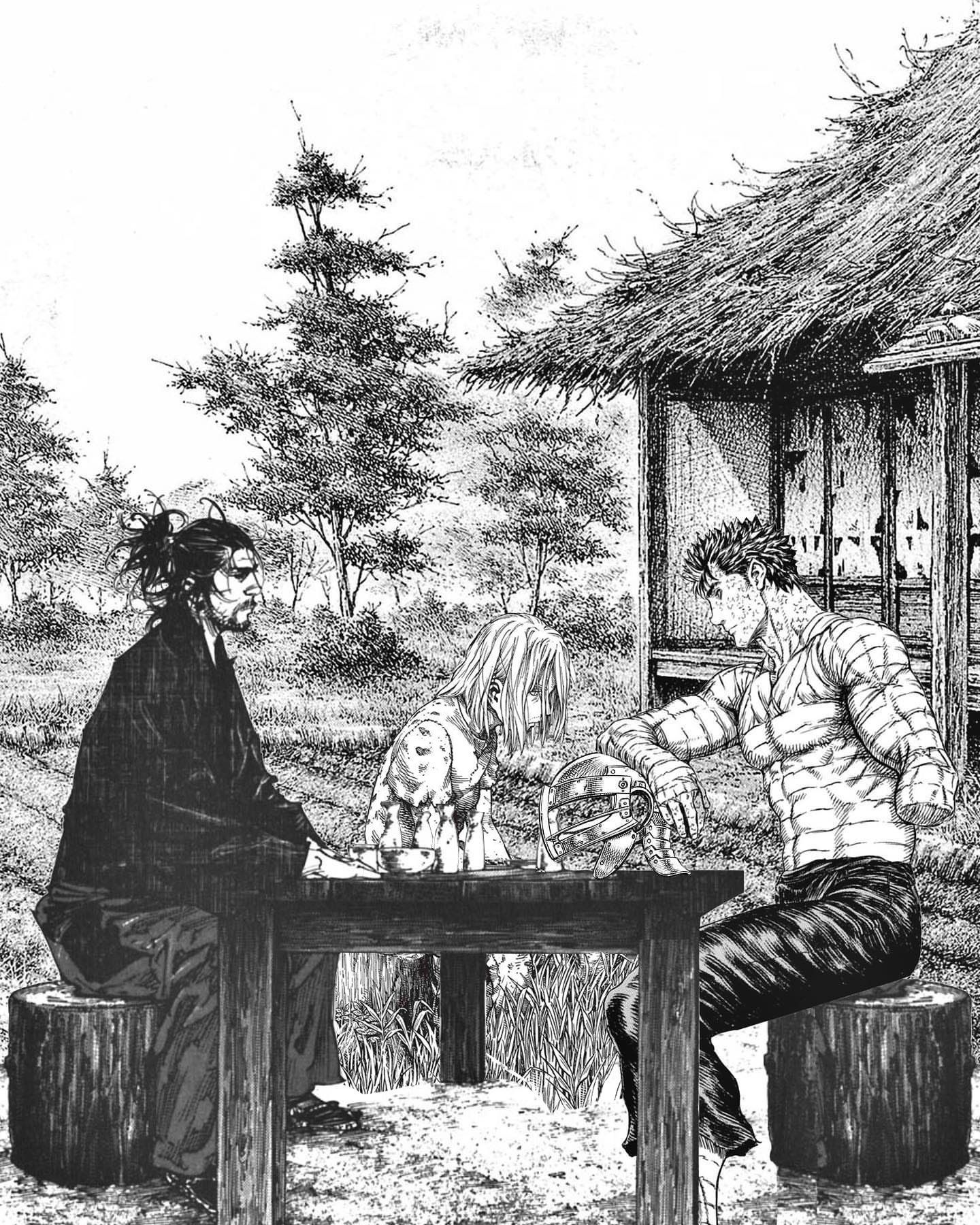

Большая часть этих историй крутиться вокруг четырёх классических произведений китайской литературы: «Путешествие на Запад», «Троецарствие», «Сон в красном тереме» и «Речные заводи». На них основан почти весь восточноазиатский нарратив: история о Сунь Укуне, царе обезьян, вобрала в себя большую часть китайской мифологии; «Троецарствие» рассказывает о коротком, но поворотном периоде в истории; падение семейства Цзя стало одним из фундаментов литературного китайского языка — путунхуа; «Речные заводи» сформировал целый жанр уся и был одним из главных источников вдохновения для Мао Цзэдуна.

Всё изменилось с приходом интернета: законодательство не обязывало ONA (original net animation) получать одобрение цензоров, благодаря чему инди-студии и отдельные аниматоры стали выпускать весь свой оригинальный контент на видеохостингах, в особенности на BiliBili. Так на свет появились произведения, нравственно не соответствующие линии партии: с намёком на любовь между мужчинами, жестоким абсурдным юмором и более откровенным изображением женского тела. И хотя вскоре местные цензоры взяли и их под контроль, расплывчатые формулировки закона позволяют иногда преодолеть жёсткие законы. Чего стоит пример экранизаций даньмэев — китайских произведений о мужской любви.

Однако дунхуа едины не только фольклором: часто они основаны на веб-новеллах, маньхуа или вовсе снимаются по оригинальным сюжетам. Последними особенно любит заниматься Хаолин Ли — режиссер, сценарист и аниматор, известный по «Агентам времени», «Благословению небожителей» и «Быть героем». С другой стороны, многие сюжеты нарочито почерпнуты из аниме: например, «Повседневная жизнь бессмертного короля».

Анимационные эксперименты

Дунхуа были вынуждены копировать аниме-стилистику, так как местные жители чаще смотрели японские анимационные произведения. Чтобы не отпугнуть аудиторию и уложиться в минимальные бюджеты, китайцы в анимации последовали своему главному технологическому принципу: fake it, till you make it.

Так, например, большинство современных китайских CG-фильмов и сериалов стилистически напоминают кат-сцены из «Final Fantasy»: узкий разрез глаз, острые черты лица, вытянутое тело и видеоигровой дизайн. Такой акцент на визуальном оформлении связан с аудиторией BiliBili: видеохостинг начинался как форум для китайских геймеров и отаку, поэтому большая часть 3D-анимации выглядит как пограничье между аниме и видеоиграми, вдохновлённое японской продукцией. И если в «Сквозь созвездие Мёбиуса» 2005 года рисунок был дёшевым и нелепым, то уже в «Цзян Цзыя» 2020 года китайские аниматоры освоили шейдеры, высокополигональную графику и прочие достоинства прогресса.

Другой важной частью дунхуа стала рисованная анимация. Как раз-таки её и называют «китайским аниме» из-за внешней схожести с японскими тайтлами, которая проявляется как в заимствовании узнаваемых черт в дизайне персонажей, так и в использовании лимитированной анимации — умышленного снижения количества кадров в секунду. Все подобные сериалы выходят в интернете, преимущественно на видеохостинге BiliBili, который для привлечения аудитории продвигает их как «аниме из Китая». Первым большим таким сериалом стал школьный гаремник — «Шоколад Купидона» 2015 года, внешне и внутренне неотличимый от японского аниме.

Однако современные дунхуа всё чаще стали экспериментировать с визуалом. Самый свежий пример — франшиза «Быть героем», снятая режиссёром Хаолин Ли. В каждой части он полностью менял стиль рисунка: в «Быть героем», первом сериале франшизы, он использовал очень стереотипный «анимешный» дизайн; в «Быть героиней» он использовал кагэнаши — «бестеневую» технику анимации, позволяющую куда больший простор для движений и экспрессии; в новом, уже третьем проекте «Быть героем X» он вовсю жонглирует 2D и 3D-анимацией, явно вдохновляясь «Человеком-Пауком: Через вселенные» и куда больше полагаясь на яркое комиксное оформление.

Аутсорс и распространение

На момент перерождения китайская анимация была представлена лишь Шанхайской анимационной студией. Однако стало быстро понятно, что одной компании не хватит, чтобы покрывать запросы компартии и оставаться прибыльной. Поэтому постепенно появлялись частные предприятия, ориентированные прежде всего на аутсорс. Они сотрудничали с американскими и японскими студиями, помогая с элементарной рутинизированной работой: покраской кадров, наполнением фазовой анимацией и чисткой итоговых сцен. Среди самых известных примеров такой совместной работы: «Финес и Ферб», «101 далматинец» и любое аниме XXI века.

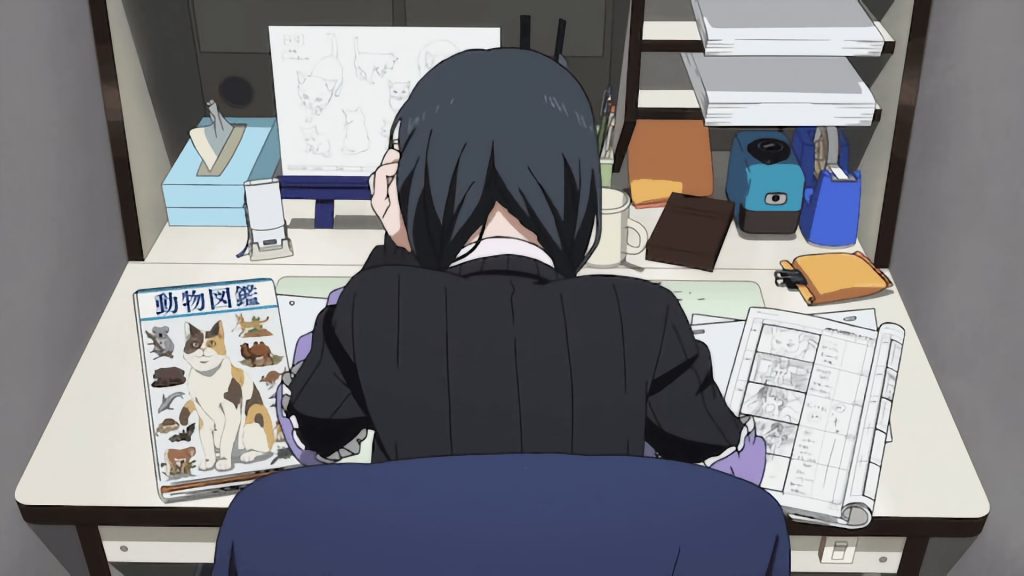

Однако с увеличением объёмов самой индустрии, кризисом кадров и развитием китайских аниматоров, японские студии всё чаще стали нанимать специалистов из «Поднебесной» для ключевой анимации, проверки итоговых кадров, отрисовки фоновых изображений и даже для компьютерной графики. Этому благоприятствуют государственные меры по поддержке и подготовке специалистов: сейчас в Китае существует около 600 учебных заведений, готовящих сотни тысяч аниматоров каждый год. Чтобы как-то о себе заявить, многие из них выкладывают свои студенческие работы в сеть, набирая миллионы просмотров. Другие получают опыт работы на аутсорсе, перенимая культуру корпоративного взаимодействия японских компаний.

С развитием интернета как альтернативной площадки для дистрибуции контента, появилось больше местных частных студий. Ежегодно они производят сотни тысяч минут контента, что превышает любые предложения во всех других странах мира. Вопросом времени было, когда Crunchyroll, Aniplex, Netflix и прочие иностранные дистрибьюторы заинтересуются китайским контентом. В СНГ пространстве они получают ещё большее признание из-за широкой доступности на местных стримингах, благодаря равнодушию китайских компаний к санкциям по отношению к России — главному распространителю аниме-контента на постсоветском пространстве.

Однако ориентир на одну только мифологию и конкретную стилистику не очень интересен заграничному зрителю. Например, рекордсмен проката «Нэ Чжа 2» при бокс-офисе в 2,11 млрд долл. заработал лишь 20 млн долл. в США. Менее успешный «Клинок, рассекающий демонов» собрал в Штатах куда больше — 49,5 млн долл. То же самое можно сказать о сериалах: «Благословение небожителей» — самый популярный дунхуа-сериал, основанный на китайском фольклоре — набрал на IMDB 3,4 тыс. оценок за пять лет. Для сравнения, «Магическая битва», также использующая экзотичную мифологию, за тот же отрезок времени собрала 152 тыс оценок.

Возможно проблема в самих китайских производителях: большая часть их доходов приходятся на внутренний рынок «Поднебесной», который измеряется миллиардами долларов. Более того, сам закон диктует национальным телевизионным вещателям пускать в эфир не менее 60% национальных мультфильмов. В такой комфортной ситуации протекционизма, когда государство регулярно вводит новые ограничения для импортной продукции и поощряет внутреннюю, ориентироваться на более конкурентные и не настолько прибыльные рынки — смысла мало.

Итог

Сейчас китайское аниме находится в промежуточном этапе развития: с одной стороны оно уже выросло в полноценного конкурента японской продукции, с другой — всё ещё проигрывает в популярности, разнообразии и качестве. Несмотря на кризис в аниме-индустрии, всё равно видна разница в классе: японцы куда лучше обходятся с постановкой, из-за чего их сериалы получаются более выразительными и разноплановыми, в отличие от зрелищной, но пока ещё сырой китайской анимации.

Но звоночек есть: в текущем аниме-сезоне в соцсетях чаще вспоминают «Быть героем Икс» и «Сверхкуб», нежели долгожданные продолжения «Пламенной бригады пожарных», «Тёмного дворецкого» или «Ветролома».