Сюжет

Немногословный и задумчивый Арсен живёт в предгорьях Тянь-Шаня с бабушкой, которая бережно сохраняет казахский быт и язык: кругом корпешки, на столе баурсаки и нан, чай подаётся в кесе и даже песни Кайрата Нуртаса играют в доме.

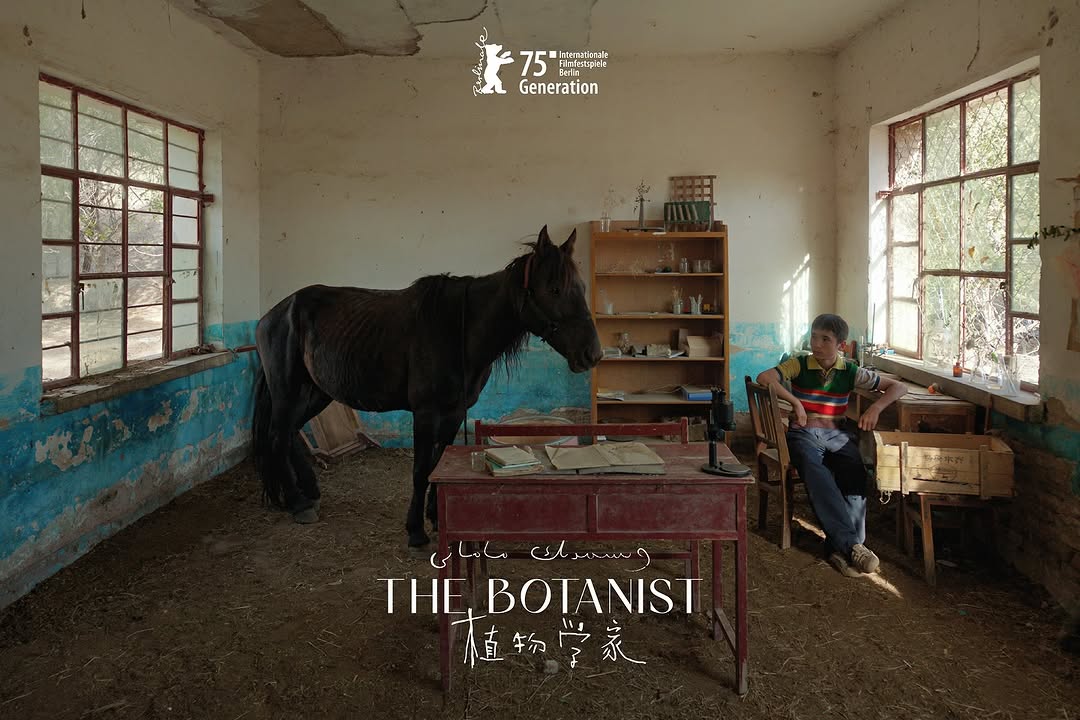

Тринадцатилетнему мальчику интереснее собирать листья и растения для своего гербария, чем играть с соседней детворой. Медленный и плавный темп фильма подчёркивает мечтательность мальчишки, увлекая нас в его внутренний мир и необъятность Тянь-Шаня. Естественный свет акцентирует почти доиндустриальный образ жизни в Синьцзяне: выпас овец, игры на улице до темноты. У Арсена нет ни компьютера, ни приставки, ни телефона — смартфон ему приходится просить у дяди. В остальном жизнь мальчика представлена как поэзия жизни, которую молодой герой находит в природе.

Мейю, девочка-ровесница, в один летний день, усаживается рядом с Арсеном под деревом и становится другом, соратницей и первой любовью. Их игры и забавы Цзин И показывает через ловкий монтаж и весёлую музыку, повторяя отличный трюк Уэса Андерсона с «Королевства Полной Луны» — спонтанные отношения детей словно отражают чистоту природы.

Пропаганда или нет?

Цзин И, увлекаясь лирической стороной жизни казахов в Синьцзяне, не раскрывает культурную (и политическую) идентичность Арсена. Режиссёр намекает нам, что мать Арсена работает в крупном городе, возможно Урумчи, и сына видит не часто. Дядя Арсена пьёт много пива и требует, чтобы его называли көке, в то время как Арсен намеренно называет его аға. Дядя Арсена, которому слегка за двадцать, был отдан бабушке на воспитание — тюркская традиция, которая всё ещё существует в Синьцзянской диаспоре. Глядя на потускневший шежіре, Арсен, словно старец, размышляет о семье и природе жизни.

«Никто не знает названий растений, но это не мешает им расти», — загадочно говорит мальчик за кадром. Цзин И показывает Арсена и Мейю сродни растениям, цветущим вне зависимости от территорий и границ. Простая метафора, которая уводит взгляд от насущной реальности. Фильм снят в уйгурском автономном округе Синьцзян, который известен не кинематографом, а лагерями перевоспитания, где мусульман — уйгуров, казахов и других тюрков — насильно учат быть «настоящими китайцами». Только по данным 2022 года в заключении находятся около полумиллиона уйгуров.

Крупные международные организации по правам человека называют действия Китая этноцидом или культурным геноцидом. После просмотра фильма у меня была возможность поговорить с бразильским критиком, который, посмотрев фильм, вовсе не понял, какая культурная разница между Арсеном и Мейю. О ситуации в Синьцзяне он тоже никогда не слышал. Фильм и не пытается погрузить зрителей в геополитический контекст региона. Если бы не китайская пропаганда, которую слышно по радио в магазине, принадлежащем семье Мейю, мы бы вообще не поняли, что на самом деле находимся в Китае, а не в Казахстане.

Шанхай, а не Алматы

Несмотря на то, что герои осознанно признают свою казахскую идентичность, о возврате «домой» речи не идет. Как казашке, мне было интересно увидеть, что Шанхай, а не Алматы, словно магнит притяжения является тем заветным городом-мечтой в сердцах и умах героев «Ботаника». Дядя Арсена уедет в поисках лучшей жизни в Шанхай, туда же уедет Мейю, прекратив мимолётную летнюю дружбу с Арсеном, чтобы отправиться в школу-интернат.

С момента независимости Казахстана, в страну вернулось больше миллиона этнических казахов, а в прошлом году зарегистрировано около 18 тысяч қандасов. Почему дядя Арсена смотрит на восток, на Шанхай, а не на запад, где лежит его историческая родина? «Спрятавшись» за наивностью coming-of-age жанра, режиссёр отклоняется от глубокого погружения в Синьцзян. Регион он показывает красиво: подвижная и гибкая камера следует за Арсеном и Мейю по пятам, акцентируя невероятную красоту предгорья, но географические и политические уловки Цзин И в итоге привели к излишне романтизированному фильму.